白血病改善には

白血病改善にはRBS米ぬか多糖体がおすすめ?

がん細胞は、私たちの体内で毎日発生していますが、それでも健康を保てるのは、NK細胞ががん細胞を破壊して数を減らしてくれているからです。そのNK細胞を活性化させてくれるのが、RBS米ぬか多糖体なのです。

RBS米ぬか多糖体の免疫力アップ効果とは

白血病改善には

白血病改善にはRBS米ぬか多糖体は体内へ吸収されるときに、免疫システムの司令塔であるパイエル板を刺激して、免疫力を活性化させてくれるという研究報告があります。そのため、血液のガンと呼ばれる白血病の改善に、効果があるのではないかとされているのです。

また、普段からRBS米ぬか多糖体を摂取することで免疫力が上がり、がんを始めとするさまざまな病気の予防にも繋がるのではないかと言われています。

免疫力を上げることが、なぜがんによいとされているのかはご存じでしょう。免疫細胞がガン細胞を破壊し、増えないようにしてくれるからです。

また、白血病やがんの治療の中には、有用な免疫細胞ごと破壊してしまうものもあります。そうした治療の結果、自己免疫力が低下し感染症や合併症などを引き起こしてしまうリスクが高まるのです。

免疫力を上げることは、がん細胞を増やさないようにするだけでなく、治療中や治療後の状態を良好に保つためにも、必要なことと言えるでしょう。

RBS米ぬか多糖体が、がんにどう作用しているのか調べた研究や論文は、多数存在しています。まとめて書籍にすると、辞書と呼べるぐらい分厚いページ数になるほどです。

さまざまな実験や論文のなかから、白血病への効果が期待できるものを集めてみました。わかりやすく解説します。

Ghoneum M and G. Namatalla,87th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research,1996

白血病や前立腺がん、乳がん、子宮頸がんなどさまざまな症状のがん患者25名に、RBS米ぬか多糖体を摂取してもらい、摂取前と摂取後で、NK細胞の活性が見られるのかを検証した研究があります。実施期間は6か月間です。

全ての人のNK細胞が活性!

実験の結果、上昇率に差はありましたが、すべての被験者のNK細胞活性の数値が上がりました。患者の年齢や性別、がんの種類をほとんど問わず、全員の数値が上がっているのがポイントです。

白血病の患者も同様に上昇が見られており、がんだけでなく白血病の症状改善にも期待が持てる結果となっています。

NK細胞が活性化するということは、治療の効果が得やすいだけでなく、感染症などの合併症のリスクの低減も期待が持てるということになります。

抗がん活性とは、がん細胞の増殖を抑える力が活性すること。抗がん活性の実験は、細胞が自発的に死ぬプログラム「アポトーシス」が促進されるかどうかで測定されました。

がん細胞のアポトーシスについて、RBS米ぬか多糖体がその割合を増やすのかどうかが焦点でした。

がん細胞がアポトーシスする割合が増加

RBS米ぬか多糖体をもちいて、がん細胞のアポトーシスが増えるかの実験は「アポトーシスを促す割合が増えた」という結果になりました。簡単にいえば、アポトーシスを起こすスイッチを押す役目のカスパーゼという物質に活性が見られ、がん細胞自体にあるアポトーシスを起こすスイッチが押しやすくなったのです。

この実験によって、RBS米ぬか多糖体には、がん細胞をダイレクトに破滅させるのではなく、自ら死滅するように促す効果があることがわかりました。つまり、がん細胞の増殖を抑える作用があると考えられます。

Ghoneum M,11th lnternational AIDS Conference in Vancouver,1996

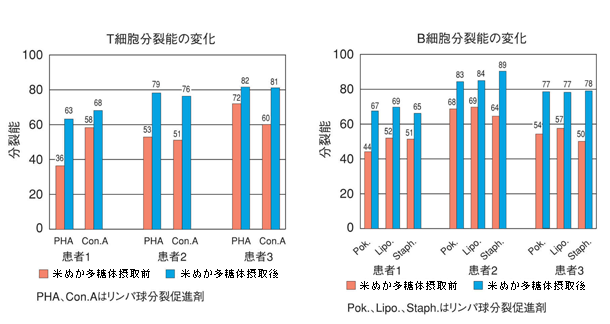

RBS米ぬか多糖体を摂取した前後で、リンパ球の分裂能を比較した臨床例です。RBS米ぬか多糖体を摂取した3名全員に、リンパ球のT細胞とB細胞の分裂能向上が見られました。

病原体と闘うリンパ球の分裂能がアップ

RBS米ぬか多糖体がリンパ球に何らかのかたちではたらきかけ、分裂能を上昇させていることが実験からわかりました。とくにT細胞とB細胞の分裂能が向上しています。

T細胞とB細胞は、いずれも身体に侵入してきた病原体と闘ってくれる免疫細胞です。

T細胞には「ヘルパーT細胞」と「キラーT細胞」があり、RBS米ぬか多糖体により強化されると、体内の病原体を排除する力がアップします。B細胞は1度闘った病原体を記憶し、体内に侵入されたときスムーズに排除するという能力を持った記憶細胞。

RBS米ぬか多糖体は、これらのリンパ球のはたらきを向上させることで免疫力を高め、がん治療のサポートに力を発揮するのです。

千葉大学園芸学部生物科学研究室と、大和薬品株式会社研究開発部が発表した論文によれば、「RBS米ぬか多糖体には何らかのがん細胞増殖抑制成分が含まれている」ようです。

実験で、急性骨髄性白血病の細胞増殖を抑制していることがわかりました。

化学療法に依存しないがん治療が可能に

RBS米ぬか多糖体が、がん細胞増殖に高い効果を発揮するならば、免疫療法としてのはたらきに加えて、化学療法のような治療効果ももたらしてくれることになります。RBS米ぬか多糖体はパイエル板を刺激し、NK細胞をはじめとする免疫細胞を活性化。免疫力を高めてがん治療をサポートします。

さらにがん細胞増殖抑制成分も持つなら、RBS米ぬか多糖体は今後のがん治療に欠かせない存在となるでしょう。

Ghoneum M.et al.,Nutrition and Cancer,2008

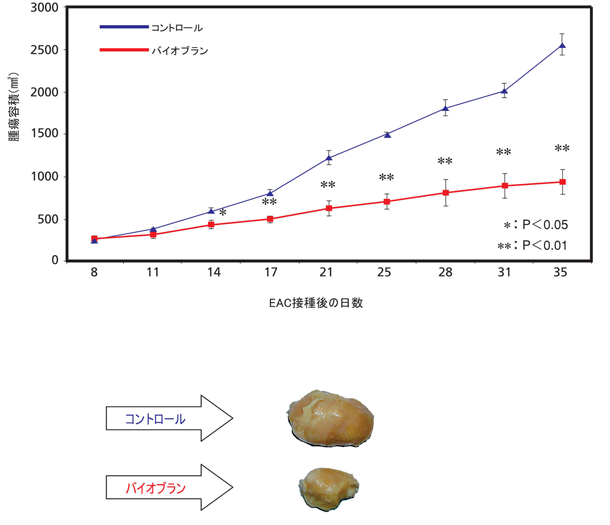

2008年に行われたマウス実験で、RBS米ぬか多糖体の抗がん作用が確認されています。

がん細胞を接種させたマウスを2つのグループに分け、片方のグループにだけRBS米ぬか多糖体を摂取させました。すると、RBS米ぬか多糖体を取ったグループのがん細胞増殖が抑制されたのです。

実験で抗がん作用が確認された

マウス実験から、がん細胞の増殖を抑制する効果が確認されたRBS米ぬか多糖体。免疫器官であるパイエル板を刺激して、NK細胞をはじめとする免疫細胞を活性化することで、免疫力を高めてがん治療を助けてくれるほか、がん細胞の増殖を抑えるはたらきもあったのです。

RBS米ぬか多糖体がどのようなしくみでがん細胞の増殖を抑えているのかについては、現状判明していません。しかし、がん治療への貢献が期待される成分だといえるでしょう。

倦怠感を感じながらも、自分が白血病だとは思っていなかった50代の男性。しかし、病院での検査結果は無情にも、白血病であることを伝えていました。

とある医師に相談したところ、RBS米ぬか多糖体の摂取をすすめられ実践することに。

男性がたどった経緯は、いったいどういうものだったのでしょうか。体験談を見てみましょう。

30代のころに慢性リンパ性白血病を患ったAさん。治療を続けるも、思うように効果が出ませんでした。

いろいろな治療法のなかで、漢方薬治療をしようとある病院を訪れます。しかし、そこで医師に勧められたのはRBS米ぬか多糖体。AさんとRBS米ぬか多糖体はこうして出会いました。

それから、1日3mgの摂取と抗がん剤治療を続けたAさんに、思わぬ事態が降りかかります。

このかたは、友人が急性骨髄性白血病を発症したとき、どうにか治る方法を教えてほしいと頼まれ、いろいろな治療法を探すことに。

がんに良いといわれるもののなかで、RBS米ぬか多糖体へとたどり着きました。多糖体の摂取にともなって友人の経過は良好だったようですが、思いもよらぬことが症状の悪化を招いてしまいます。

彼の体に起きた変化とは、何だったのでしょうか。

20年以上も研究が続けられ、科学的根拠(エビデンス)を積み重ねてきた「RBS米ぬか多糖体」のはたらきを解説。とくに、RBS米ぬか多糖体が白血病に対してどのような有用性があるのか?についてまとめました。

こちらでは、「NK細胞活性化」「リンパ球活性による免疫調整」「QOL(生活の質)の改善」の3つにわけて紹介していきます。

Ghoneum M,Drew Univ. Enhancement of human natural killer cell activity by modified arabinoxylan from rice bran (MGN-3).INT.J.IMMUNOTHERAPYXIV(2)pp.89-99,1998

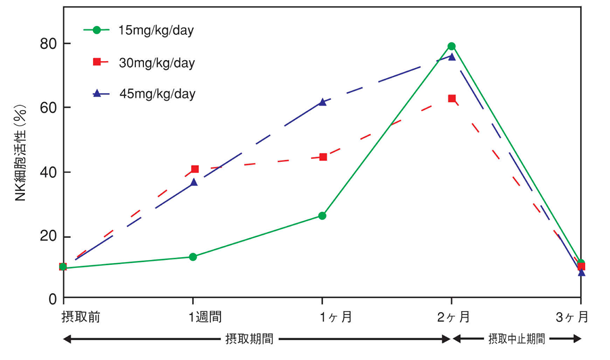

RBS米ぬか多糖体が、ヒトNK細胞を活性化させるのかについての臨床試験が行われました。摂取量別に3つのグループ(体重1キロ当たり15mg、30mg、45mgを摂取)にわけて、2ヶ月間RBS米ぬか多糖体を摂り続けてもらったところ、いずれのグループもNK細胞が活性化しました。

RBS米ぬか多糖体を摂取し続けることでNK細胞活性が上昇

ヒトによる臨床試験で、RBS米ぬか多糖体がNK細胞を活性化させるはたらきがあることが認められました(15mg摂取のグループだけ、摂取後1週間はほぼNK細胞の活性は見られませんでした)。1日の摂取量が増えるほど、より早く活性化が現れているのもわかります。

2ヶ月間で著しく活性化したことを確認したあとで、RBS米ぬか多糖体の摂取を中断したところ活性率はみるみる下がり、わずか1ヶ月でもとの値に戻ってしまいました。

このことから、RBS米ぬか多糖体によるNK細胞の活性化は、継続的に摂り続けることで維持できるといえるでしょう。

免疫系の司令塔にはたらきかけてリンパ球に攻撃させる

RBS米ぬか多糖体のリンパ球に対する作用は、いくつかの培養実験によって示唆されています。

血中のリンパ球にRBS米ぬか多糖体を加えて培養したところ、T細胞・B細胞の分裂機能が上昇したことが確認されました。また、免疫細胞に指令を出すマクロファージや樹状細胞に作用してリンパ球を活性化させ、免疫調整をおこなう作用があると報告されています。

| 痛み | 倦怠感 | 吐き気 | 食欲 | |

|---|---|---|---|---|

| 通常の治療のみ | -14.0% | -17.1% | -14.6% | +15.9% |

| 通常の治療とRBS米ぬか多糖体 | -15.9% | -17.3% | -13.3% | +24.2% |

RBS米ぬか多糖体の延命効果・QOL(QOLとは、クオリティ・オブ・ライフの略で、生活の質のこと。

ここでは患者の肉体的苦痛や精神的苦痛のことを指しています)改善効果について、患者205名に対し代替・補完療法の一環として臨床試験をおこないました。

通常の代替・保管療法のみをおこなうグループと、それに合わせてRBS米ぬか多糖体を摂取するグループにわけて、18ヶ月間の試験を実施。

「痛み」「倦怠感」「吐き気」「食欲」の4項目を試験期間中に測定し、RBS米ぬか多糖体を摂取するとどうなるのかを検証したのです。すると、RBS米ぬか多糖体を摂取していたグループには、食欲増進傾向が顕著に現れました。

食欲を回復させ、QOLの向上に繋げる

この試験で明らかになったのは、RBS米ぬか多糖体を摂取していたグループがとくに食欲の増加が顕著だったこと。食事が進むことでQOLを維持できるばかりか、栄養状態が改善することによって、生存率が高まった可能性も示されています。

この臨床試験では、通常の治療のみをおこなった対照群の生存率が35.8%だったのに対し、RBS米ぬか多糖体を摂取していたグループは54.2%でした。

米ぬか多糖体がNK細胞を活性化し、白血病の症状の改善につながるのではないか?といわれていますが、そもそもRBS米ぬか多糖体とは、いったいなにかご存じでしょうか。

また、白血病の種類や症状についての基礎情報もまとめました。ここでは、RBS米ぬか多糖体と白血病について、それぞれ解説します。

RBS米ぬか多糖体とは、米ぬかから抽出されるヘミセルロースBを、シイタケ菌糸からとれる炭水化物分解酵素複合体で加水分解したもの。そのままの米ぬかとは少し違います。

ヘミセルロースBは、アラビノースとキシロースと呼ばれる糖がくっついた複雑なかたちをしていて、比較的小さい分子をした炭水化物です。

ヘミセルロースBをそのまま摂取しても、免疫力を上げるはたらきは認められませんでした。しかし、ヘミセルロースBを加水分解したRBS米ぬか多糖体では、免疫力活性効果が見られたのです。

基本的に炭水化物は摂取しても消化吸収はされずに、そのまま体外へ排出されます。体内の余分な毒素などを吸着して排出してくれるので、毒だし効果があるとされていますね。

また、でんぷんなどの炭水化物は、通常体内へ入ると分解され、ブドウ糖となり腸から吸収されます。

この流れで考えると、RBS米ぬか多糖体も食物繊維やでんぷんでできているため、消化吸収されずに体外へ排出されるか、ブドウ糖として吸収されるかのどちらかに思えます。

しかし、RBS米ぬか多糖体は消化をされずに、一部が血中へ取り込まれるというはたらきがあるのです。

血中へと入ったRBS米ぬか多糖体は、回腸にあるパイエル板と呼ばれる、免疫力システムの司令塔を刺激します。すると、指令を受け取る側の免疫細胞(NK細胞、T細胞、B細胞、マクロファージなど)が活性化し、結果として免疫力がアップすると考えられています。

免疫力が活性化することで、抗炎症・抗アレルギー・抗酸化といった免疫調整がされ、がん治療においても副作用の軽減や、QOLの改善に有用ではないかと言われているのです。

RBS米ぬか多糖体は天然成分から作られています。そのため、安全性が高いといえるでしょう。

また、マウスやビーグル犬などの実験動物を使った試験もおこなわれており、人が摂取しても大丈夫だとされています。摂取量の目安は1日1g~3g程度です。

白血病は血液のガンと言われる病気です。本来は血液の中で有用なはたらきのある細胞が、遺伝子が傷ついたり何かしらの要因によりがん化し増殖。骨髄内を占拠してしまうと、正常な血液が作られなくなり、症状が悪化していきます。

がん化する細胞が発生する箇所により「骨髄性」と「リンパ性」にわけられ、さらに急激に症状が悪化する「急性」と、症状がゆるやかに進んでいく「慢性」とに分けられます。

正常な血液が作られないことで、免疫力の低下・貧血・倦怠感・出血が止まらないといった症状が現れます。

症状が重い場合は、体内のがん細胞を死滅させる抗がん剤を使用した治療がおこなわれ、それに伴い免疫力がさらに低下。そのあいだは感染症などに注意する必要があります。このため、免疫力の向上が求められているのです。

白血病は遺伝といわれることがありますが、因果関係はまだはっきりと判明していません。がんを発症するきっかけが遺伝子にあることから、遺伝ではないかと言われているようです。

遺伝子が傷付く原因として考えられているのは、主に放射線・化学物質・ウィルス・活性酸素・ストレス。

急性骨髄性白血病の場合、先天性の遺伝子異常が原因で発症することもありますが、突然変異的な異常のため遺伝しません。

急性白血病の場合、まずは増えすぎたがん細胞の数を減らすために、抗がん剤を使った治療がおこなわれます。数が減ったら、隠れているがん細胞を減らしていく治療へ。

よく聞く骨髄移植(造血幹細胞移植)は、最終手段的に使われる手法です。移植後の効果を最大限に発揮させることと、拒否反応を起こさないようにするため、多量の抗がん剤が投与されます。がん細胞だけでなく、自身の免疫細胞も死滅させるほど、抗がん剤の投与がおこなわれる過酷な治療です。自己免疫力がなくなってしまうため、感染症や出血などに最大限注意を払う必要があります。

また、骨髄を移植したからといって必ず良い結果をもたらすわけではありません。ゆえに最終手段と呼ばれているのです。

慢性白血病の場合は、病気の進行具合により「現状維持」や「抗がん剤の投与」などがおこなわれます。

症状が急変すると、急性白血病と同様の治療へ移行することもあるため、治療と合わせて免疫力を上げ、がん細胞に負けないようにするのが大切です。

抗がん剤治療は複数の種類にわかれています。化学物質を使う化学療法、がん細胞を標的にした薬を使う「分子標的治療」、がん細胞の増殖を促進してしまっているホルモンを調節する「ホルモン療法」などです。

飲み薬や注射で体内に薬剤をいれて、がん細胞の増殖を防ぎます。副作用によるQOLの低下が課題です。

当サイトで使われている用語について解説します。理解を深めておけば、ほかのサイトの詳しい解説なども読みやすくなりますよ。

| RBS米ぬか多糖体 | 米ぬかから抽出したヘミセルロースBを、シイタケ菌糸からとれる炭水化物分解酵素で分解した成分。 |

|---|---|

| がん細胞 | 細胞が異常を起こしたかたまり。細胞本来の命令を無視して、増殖し続ける性質をもつ。 |

| 免役 | 体内に入ってきた異物に対抗し、打ち勝つためのチカラ。 |

| 白血球 | 血中に存在している細胞。骨髄で作られる顆粒球と単球、リンパで作られるリンパ球の3種類の総称。体に入ってきた異物を食べる。 |

| リンパ球 | 白血球に含まれる免疫細胞の1つ。ウィルスや腫瘍などに対してはたらきかけることが多い。リンパ球はさらに、B細胞やT細胞に分化する。 |

| NK細胞 | ナチュラルキラー細胞。体中をめぐりながら、生まれてきたがん細胞や、ウイルスに感染した細胞を見つけると攻撃する。異物の情報がなくても動けるのが特徴。リンパ球の1種とされている。 |

| T細胞 | キラーT細胞、ヘルパーT細胞、制御性T細胞の3種類があり、リンパ球の1種。キラーT細胞は、がん細胞やウィルスに感染した細胞の情報を受け取ると攻撃する。ヘルパーT細胞は、異物の情報を元に免疫物質を作成、制御性T細胞は、キラーT細胞が暴走しないように止める役割。 |

| B細胞 | 抗体を作る細胞。異物に合わせて抗体を作り、その異物が体内へ入ってくると、活性化して異物の排除を助ける。リンパ球の1種。 |

| QOL | クオリティ・オブ・ライフの略。直訳すると生活の質。自分らしく生活できるようになるかどうかの指標。当サイトでは、「痛み・倦怠感・吐き気・食欲」といったものを軸にあげています。 |

| パイエル板 | 回腸に存在する免疫システムの司令塔。RBS米ぬか多糖体から刺激を受けると活性化する。 |

| 活性酸素 | 不安定な状態の酸素分子。細胞を傷つけたりすることで、老化を招くとされている。 |

| アポトーシス | 細胞に組み込まれている死滅プログラム。不要なものを残しておかないようにするしくみ。おたまじゃくしのしっぽがなくなるのもアポトーシス。 |

| 活性化 | それぞれのはたらきが増すことや、反応が高まること。たとえば、NK細胞が活性化すると、がん細胞を攻撃する力が強まる。 |